2017/11/22

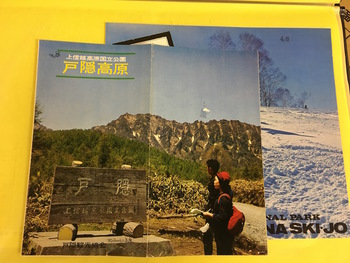

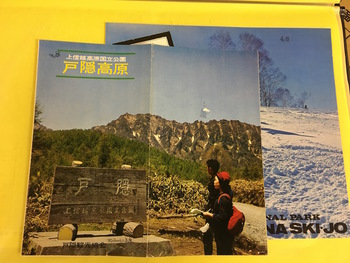

古いパンフレットがある。

戸隠観光協会発行の戸隠高原の観光パンフレットである。

年代は記載されていない。

写真の人の服装からも、時代を感じる白黒写真。

当時から、戸隠といえば、この山の景色の美しさなのだろうと推測される。

しかし、ここはどこだろう?

昭和42年のパンフレットにも、カラーの写真が表紙を飾っている。

奥社?スキー場?植物園?

探してみると、なんと県道沿いにあった。

中社から奥社の間、鏡池の入り口近く。

柱の跡と、土台が、笹薮に埋もれていた。

これが、あの木のほとんど無い開けた場所?

柱には何か刻まれていたけど、読めなかった。

柱と土台の形状が一致している。

思ったよりも小さな支柱。よく残っていたものだ。

場所特定の次は、年代特定。

バードライン開通(未舗装)が昭和39年なので、それ以前の戸隠の景色と推測される。

パンフレットには、戸隠の名所各所が写真で掲載されている。

奥社の社殿は、雪崩によって昭和38年と昭和53年に倒壊しているそうだけど、これはどちらのものかと考える。

戸隠スキー場の開場は昭和38年で、スキー場が載っているパンフレットにある写真の社殿と異なるので、この写真は昭和38年以前と特定できる。

また、観光名所に荒倉と「龍虎が原キャンプ場」がある。

戸隠村と柵村の合併が昭和32年、そしてこのキャンプ場の開設は昭和33年。

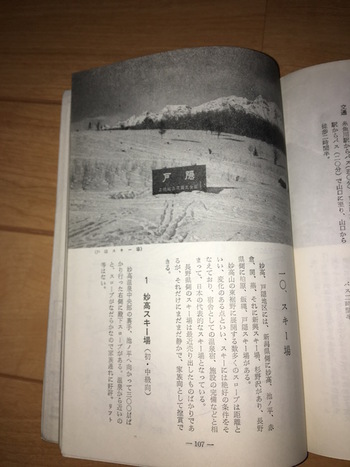

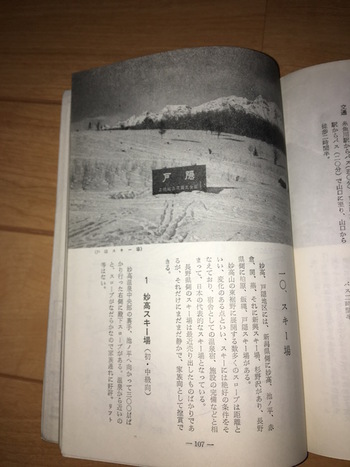

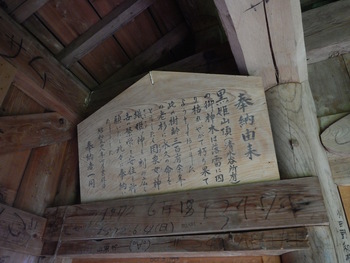

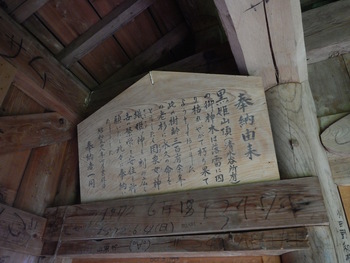

昭和39年発行の

「ニュー・マウンテン・ガイドブックシリーズ11 妙高・戸隠・野尻湖」

では、戸隠スキー場として紹介されているこの銘板。

形状や字体、傷も一致するので、西岳を望んでいるものの、同じものと断定できる。

実はこれが、場所特定に時間を取られた由来にもなるのだが、

この本の時点で「戸隠スキー場」はなく、

「宝光社スキー場、中社スキー場、越水が原スキー場」の紹介がある。

これらは、リフトではなく「スロープ」としてのスキー場である。

当時は、スキー場といえば、「滑れる広い坂」であったのだとわかる。

銘板の場所は「中社スキー場」であったのかも知れないが、写真に見える植樹の成長具合から見て、昭和38年当時は、冒頭の写真よりも木が多かったことがわかる。

つまり、パンフレットは、昭和33から37年の間のものである。

景色、観光資源、道のつながり、アクセスの表現など、当時の姿が偲ばれる内容。

当時の人々が、何を大事にして、何が魅力になると思っていたのか、推測すると面白い。

景色と、アクセスの向上と、風景の変化。

鏡池も、当時の地図にはない。

(鏡池は昭和49年に西原温水ため池として造成された)

長野駅から中社まで、110円だった頃、ここで何を感じたのか。

県道の脇を通るたび、

「当時、ここで美しい山々を見ることがパンフレットの表紙になった」

という事実と、

現状の道路脇の風景、木々の成長のギャップに驚きながら、往時を思う跡地である。

2016/12/07

飯縄山系の支峰・霊仙寺山、雪降る前の山納めに。

奥に「戸隠かけぬけ道」と書かれた石塔が立っている。

二つの碑は少しずつ角度が違っていて、木花咲耶姫の方はたぶん富士山の方を向いている。

飯綱東高原の登山口は、霊仙寺(りょうせんじ)跡から。

鎌倉時代に「戸隠山宝光院の衆徒が霊仙寺に移住した」という記録があり、室町時代の石水鉢が残っていることから、かつての隆盛が偲ばれる。

長沼へ移転したという、五社権現を中心とする跡地の構造は、奥社や小菅神社、関山神社、室生寺などを連想させる。

いまは、石祠や石段だけが残る、静かな史跡。

「かつて高さ九丈(約27m)という大杉があって、ウロに熊が住みついたため、猟師が鉄砲で撃ったら、朽ち木に火が移って燃えて、株だけが残っている」という話があるが、どの株だろうか…

「道祖猿田彦命 霊仙寺山頂より飯綱山を経て戸隠山中社へかけぬけ道」

と書かれている。

修験者が尾根を登り、霊仙寺から飯縄山頂、戸隠へ駆けぬけていく風景を想い、道をたどる。

登山道は、黒姫山の東登山道に似た、カラマツから広葉樹になる笹の多い道。

幅は、ひと一人分くらい。夏は藪っぽそう。

森林限界に近くなると、飯縄山頂が望める。

近いようで、霊仙寺山頂からのコースタイムは50分ほど。

寄生火山の大きさを知る。

支峰のとりつきにある石碑

「奥山祇命」

土台の岩に、しっかりと支えられた大きな碑。

山頂下にある二つの碑。

岩の上によく残っている。

手前がおそらく「木花咲耶姫命」

ほぼ読めません。

奥は「正一位護王大神」

二つの碑は少しずつ角度が違っていて、木花咲耶姫の方はたぶん富士山の方を向いている。

ギリギリ見える富士山と浅間山。

山頂は「国常立命」

記紀の神々の名が記されている。

江戸時代かなと推定されるけど、あまりにも風化していて読み取れない。

山頂付近は広い台上で、四方の展望が素晴らしい。

飯縄山への分岐指導標…

黒姫と妙高の裾野が広がり、日本海へ抜けていく、ここならではの景色が美しかったです。

石碑は、実は10基ほどあったようですが、4つしかわからなかった…

文字の参照は昭和43年の『信濃町公民館報』より。

この当時も、すべては見つからなかったそうだけど、まだ文字がはっきりしている。

夏場はちょっと厳しそうだけど、よい山でした。

2016/08/28

秋の気配の戸隠森林植物園。

涼しくなってきたので、秋の花を探して散策。

涼しくなってきたので、秋の花を探して散策。

名前を覚えるための、備忘録として。

入り口のマルバハギ

丸葉萩

ツリガネニンジン

釣鐘人参

タムラソウ

田村草

キク科でアザミに似てますが、トゲがありません。

アキノタムラソウという全然違う花(シソ科)があるのがややこしい。

キオン

黄苑

ハンゴンソウと悩む。

アケボノソウ

曙草

花弁の斑点を、明け方の空に浮かぶ星に見立てた名前。

お花畑のカライトソウ

唐糸草

ヤマハハコ

山母子

トリカブト

鳥兜

サラシナショウマ

漢字は晒菜升麻だそう。

若い葉を晒して食べたからだとか。

「更級升麻」だと思ってました。

オオバセンキュウ

大葉川芎

ミゾソバ

溝蕎麦

などなど。

シラヒゲソウ、ツリフネソウ、アズマレイジンソウ、マツムシソウ、ワレモコウなどもみられました。

2016/08/21

黒姫山という山は、このあたりには三座あるのだが、信濃の黒姫山のほかは、新潟県の青梅黒姫山と刈羽黒姫山である。

ということで、刈羽黒姫山へ。

長野からは、117号線で約3時間。

柏崎市高柳!「荻ノ島かやぶきの里」の環状集落では、日本で一番美味しいお米だと思う稲穂が実っていました!美しい光景。

刈羽黒姫山は、高柳の黒姫キャンプ場から、登り1時間。

いくつかコースがある中で、とてもアクセスが良いのが、今回の磯野辺コース。

登山口の標高は430m、山頂の標高は891m。

米山、八石山とともに刈羽三山と数えられる信仰の山。

山容は険しさもあるが、登山道はゆるい尾根道。

地元の人の整備や案内がきちんとしていて登りやすい。

水と機織りの神として信仰を集めているとのこと。

黒姫神?

そばには三十三観音の石仏があり、山頂には二つの石祠と不動明王が祀られている。

山の反対側に「黒姫神社」があり、古くから黒姫山を祀っている(一説には応永2年(1395年)の記述も)が、高柳側にも、黒姫社があった。

如意輪観音は、柏崎では黒姫神またはミズハノメカミの本地仏だそう。

さて、この鵜川神社の里宮は、柏崎市の街中にある「鵜川神社」だという。

この鵜川神社は『延喜式神名帳』にも比定される古い神社で、黒姫山を水源とする鵜川の水の恵みを祀るものが由来という。

その祭神は、誉田別尊、配神は息長足姫尊、玉依姫尊、菅原道眞、素盞嗚尊、稻田姫命とのことだが、黒姫神でもミズハノメカミでも奴奈川姫でもない。

ということで、刈羽黒姫山へ。

長野からは、117号線で約3時間。

柏崎市高柳!「荻ノ島かやぶきの里」の環状集落では、日本で一番美味しいお米だと思う稲穂が実っていました!美しい光景。

刈羽黒姫山は、高柳の黒姫キャンプ場から、登り1時間。

いくつかコースがある中で、とてもアクセスが良いのが、今回の磯野辺コース。

登山口の標高は430m、山頂の標高は891m。

米山、八石山とともに刈羽三山と数えられる信仰の山。

1時間は登山としては短いが、この山に登るためによく開かれているという感じ。

山容は険しさもあるが、登山道はゆるい尾根道。

地元の人の整備や案内がきちんとしていて登りやすい。

ブナ林が美しい。

9号目には「鵜川神社」が祀られている。

祭神は「ミズハノメカミ」と「黒姫神」

祭神は「ミズハノメカミ」と「黒姫神」

水と機織りの神として信仰を集めているとのこと。

黒姫神?

そばには三十三観音の石仏があり、山頂には二つの石祠と不動明王が祀られている。

古くからの信仰が伺える姿である。

山の反対側に「黒姫神社」があり、古くから黒姫山を祀っている(一説には応永2年(1395年)の記述も)が、高柳側にも、黒姫社があった。

集落の里宮という風情だが、越後三十三番札所の第9番となっていて、祀られているのは「黒姫如意輪観音」でした。

如意輪観音は、柏崎では黒姫神またはミズハノメカミの本地仏だそう。

脱線ですが、この越後三十三観音霊場の第9番は、HPによると柏崎市高柳の広済寺である。

その由来には、黒姫山の信仰と、破損してしまった如意輪観音の仏像の説話があるが、たしかにこの祠の如意輪観音の首は損傷していた。そしてここは広済寺とは少し離れているのだが…地理軸も時間軸も交錯している。

さて、この鵜川神社の里宮は、柏崎市の街中にある「鵜川神社」だという。

この鵜川神社は『延喜式神名帳』にも比定される古い神社で、黒姫山を水源とする鵜川の水の恵みを祀るものが由来という。

その祭神は、誉田別尊、配神は息長足姫尊、玉依姫尊、菅原道眞、素盞嗚尊、稻田姫命とのことだが、黒姫神でもミズハノメカミでも奴奈川姫でもない。

(ウガヤフキアエズという論もあり)

青海黒姫山の黒姫権現は、奴奈川姫のようだが…行ってみないと!

ところで、この柏崎の鵜川神社一帯は「琵琶島城」の一部であり、城主は宇佐美氏という。

あの野尻湖の弁天島(かつては芙蓉湖の琵琶島)で、上杉景勝の実父長尾政景とともに没した宇佐美定満の宇佐美氏である。

この名称のつながりも気になるところ。

ところで、この柏崎の鵜川神社一帯は「琵琶島城」の一部であり、城主は宇佐美氏という。

あの野尻湖の弁天島(かつては芙蓉湖の琵琶島)で、上杉景勝の実父長尾政景とともに没した宇佐美定満の宇佐美氏である。

この名称のつながりも気になるところ。

高柳磯野辺の黒姫社の傍にあった石仏。

読み取れないが愛宕権現?

この辺の石仏も表情豊か。

反対側の級長戸辺神(シナトベノミコト)、珍しい風の神の石仏と刈羽黒姫山の遠景。

2016/07/29

新潟県糸魚川市の権現岳1,104mは、

単独で登られることはあまり無く、鉾ヶ岳と縦走するコースが一般的のよう。

権現岳の「権現」とは「白山権現」と思われる。

権現岳は登り2時間40分、下り1時間40分と飯縄山並みのコースタイムが標準。

鉾ヶ岳のグレーディングは3Cと、長野県で言えば雨飾山や有明山くらい、登り甲斐のある山のようだが、あまり知られていない。

ちょっと奥社にお参りに…と思ったのだけど、本格登山でした。

柵口温泉から入山。

登山口にはちゃんと登山届ノートがあり、案内標識はしっかりしてます。

山を見ればわかるとおり、急登です。

この山では「たいまつ登山」という、6月の残雪のある時期に夜たいまつを掲げて登るという、恐ろしく修験道的な行事が行われているのだが、この登山道では相当難易度が高い気がする。

胎内くぐりを経て、天狗が住んだという「天狗屋敷」を通り、突如現れるのが「奥社」。

白山宮と掲げられた岩壁の稜線は、別天地。

権現岳は修験の山で、神が祀られていた。

でも信州黒姫山とのつながりは見えない。

単独で登られることはあまり無く、鉾ヶ岳と縦走するコースが一般的のよう。

権現岳の「権現」とは「白山権現」と思われる。

権現岳は登り2時間40分、下り1時間40分と飯縄山並みのコースタイムが標準。

鉾ヶ岳のグレーディングは3Cと、長野県で言えば雨飾山や有明山くらい、登り甲斐のある山のようだが、あまり知られていない。

ちょっと奥社にお参りに…と思ったのだけど、本格登山でした。

柵口温泉から入山。

登山口にはちゃんと登山届ノートがあり、案内標識はしっかりしてます。

山を見ればわかるとおり、急登です。

イメージとしては、「いきなり高妻のピークが目の前に」という感じ。

しかも、垂直の岩まじりの斜面は、足掛かりの少ない滑りやすい土で、かろうじてある確保は「番線」という状況。

ロープが多発してきます。

しかも、垂直の岩まじりの斜面は、足掛かりの少ない滑りやすい土で、かろうじてある確保は「番線」という状況。

ロープが多発してきます。

ところどころ不安になりつつ、文字通りよじ登って出るのが「胎内くぐり」。

奴奈川姫が住んでいたという洞穴の中を、ロープを頼りに登り下りします。

奴奈川姫が住んでいたという洞穴の中を、ロープを頼りに登り下りします。

「胎内くぐり」は生まれ変わりや再生の場というけれど(善光寺の戒壇巡りも思考的には同じ)、確かに「蟻の塔渡り」のような修験の気配が濃密でした。

この山では「たいまつ登山」という、6月の残雪のある時期に夜たいまつを掲げて登るという、恐ろしく修験道的な行事が行われているのだが、この登山道では相当難易度が高い気がする。

胎内くぐりを経て、天狗が住んだという「天狗屋敷」を通り、突如現れるのが「奥社」。

白山宮と掲げられた岩壁の稜線は、別天地。

確かにここには神が降り立つ。

山頂ではなく、湯沢川の流域から日本海、上越方面や頚城山塊を見渡す稜線の岩の上に、この地域の祖先神が祀られているということにものすごく納得。

ジオパークのまち「権現岳〜鉾ヶ岳」

http://itoigawa-kanko.muse.weblife.me/leisure/leisure_03_05.html

地形は信仰の由来となる。

その場所に行ってみて気がつくこともある。

ジオパークのまち「権現岳〜鉾ヶ岳」

http://itoigawa-kanko.muse.weblife.me/leisure/leisure_03_05.html

地形は信仰の由来となる。

その場所に行ってみて気がつくこともある。

権現岳は修験の山で、神が祀られていた。

でも信州黒姫山とのつながりは見えない。