2017/11/22

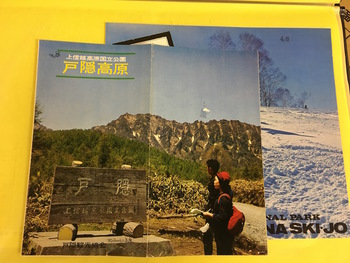

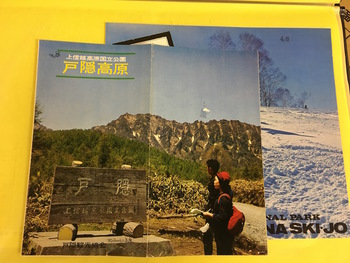

古いパンフレットがある。

戸隠観光協会発行の戸隠高原の観光パンフレットである。

年代は記載されていない。

写真の人の服装からも、時代を感じる白黒写真。

当時から、戸隠といえば、この山の景色の美しさなのだろうと推測される。

しかし、ここはどこだろう?

昭和42年のパンフレットにも、カラーの写真が表紙を飾っている。

奥社?スキー場?植物園?

探してみると、なんと県道沿いにあった。

中社から奥社の間、鏡池の入り口近く。

柱の跡と、土台が、笹薮に埋もれていた。

これが、あの木のほとんど無い開けた場所?

柱には何か刻まれていたけど、読めなかった。

柱と土台の形状が一致している。

思ったよりも小さな支柱。よく残っていたものだ。

場所特定の次は、年代特定。

バードライン開通(未舗装)が昭和39年なので、それ以前の戸隠の景色と推測される。

パンフレットには、戸隠の名所各所が写真で掲載されている。

奥社の社殿は、雪崩によって昭和38年と昭和53年に倒壊しているそうだけど、これはどちらのものかと考える。

戸隠スキー場の開場は昭和38年で、スキー場が載っているパンフレットにある写真の社殿と異なるので、この写真は昭和38年以前と特定できる。

また、観光名所に荒倉と「龍虎が原キャンプ場」がある。

戸隠村と柵村の合併が昭和32年、そしてこのキャンプ場の開設は昭和33年。

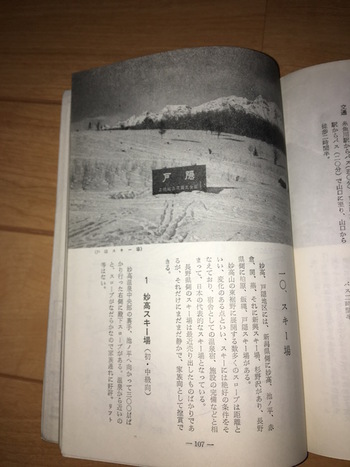

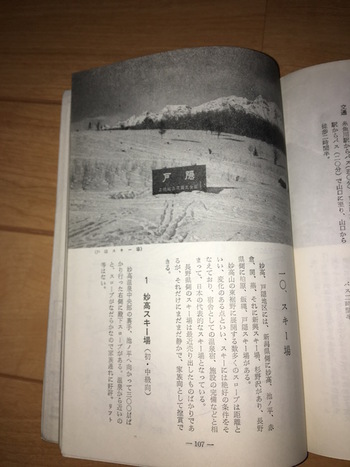

昭和39年発行の

「ニュー・マウンテン・ガイドブックシリーズ11 妙高・戸隠・野尻湖」

では、戸隠スキー場として紹介されているこの銘板。

形状や字体、傷も一致するので、西岳を望んでいるものの、同じものと断定できる。

実はこれが、場所特定に時間を取られた由来にもなるのだが、

この本の時点で「戸隠スキー場」はなく、

「宝光社スキー場、中社スキー場、越水が原スキー場」の紹介がある。

これらは、リフトではなく「スロープ」としてのスキー場である。

当時は、スキー場といえば、「滑れる広い坂」であったのだとわかる。

銘板の場所は「中社スキー場」であったのかも知れないが、写真に見える植樹の成長具合から見て、昭和38年当時は、冒頭の写真よりも木が多かったことがわかる。

つまり、パンフレットは、昭和33から37年の間のものである。

景色、観光資源、道のつながり、アクセスの表現など、当時の姿が偲ばれる内容。

当時の人々が、何を大事にして、何が魅力になると思っていたのか、推測すると面白い。

景色と、アクセスの向上と、風景の変化。

鏡池も、当時の地図にはない。

(鏡池は昭和49年に西原温水ため池として造成された)

長野駅から中社まで、110円だった頃、ここで何を感じたのか。

県道の脇を通るたび、

「当時、ここで美しい山々を見ることがパンフレットの表紙になった」

という事実と、

現状の道路脇の風景、木々の成長のギャップに驚きながら、往時を思う跡地である。

2016/08/28

秋の気配の戸隠森林植物園。

涼しくなってきたので、秋の花を探して散策。

涼しくなってきたので、秋の花を探して散策。

名前を覚えるための、備忘録として。

入り口のマルバハギ

丸葉萩

ツリガネニンジン

釣鐘人参

タムラソウ

田村草

キク科でアザミに似てますが、トゲがありません。

アキノタムラソウという全然違う花(シソ科)があるのがややこしい。

キオン

黄苑

ハンゴンソウと悩む。

アケボノソウ

曙草

花弁の斑点を、明け方の空に浮かぶ星に見立てた名前。

お花畑のカライトソウ

唐糸草

ヤマハハコ

山母子

トリカブト

鳥兜

サラシナショウマ

漢字は晒菜升麻だそう。

若い葉を晒して食べたからだとか。

「更級升麻」だと思ってました。

オオバセンキュウ

大葉川芎

ミゾソバ

溝蕎麦

などなど。

シラヒゲソウ、ツリフネソウ、アズマレイジンソウ、マツムシソウ、ワレモコウなどもみられました。

2016/07/17

黒姫弁財天を探しながら、気になる民話に出会った。

信濃町の「ポックリ地蔵」。

戸隠と信濃町の関わりが偲ばれる民話である。

あらすじは

「仁之倉によく働くじいさまがいて、戸隠へ米や蕎麦を運び、黒姫山の草刈りをして暮らしていた。

ある日、黒姫山麓の笹原で地蔵の石仏を見つけ、ノゾキ井戸という畳一枚ほどの泉のほとりに移した。

通るたびにお参りし、日々よく働いた。

20年よく働き、85歳でお地蔵さまをお連れし、90まで働き、ぽっくりと亡くなった。

じいさまにあやかって、ポックリ地蔵と呼び、みなお参りするようになった」

というお話。

全文は、良いアーカイブであるJAながの「ふるさとの民話」で、倉石画伯の挿絵とともにどうぞ。

ふるさとの民話「ポックリ地蔵」

http://www.ja-nagano.iijan.or.jp/legend/2011/03/92.php

戸隠から仁之倉を通り、北国街道へつながる道は「越後道」とよばれ、信濃町側では「戸隠山道」という。

戸隠からは豊岡、折橋で鬼無里からの道と合流し、善光寺へ、また峠を越え小市から篠ノ井へと続く巡礼と物流の道である。

折橋は物資の参集地として賑わい、信濃町を朝発った荷馬がちょうど昼に着くので、農家は昼食の目安にしたという。(『柵村誌』より)

そんな往来が、人の生活として感じられる民話だと思う。

仁之倉、黒姫山、戸隠の他に、場所を示すものとして

じいさまがお地蔵さま見つけた山奥の笹っ原、

街道すじの「ノゾキ井戸」という泉、

が記録されている。

------------------------------------------

まず、仁之倉「ポックリ地蔵」をお参りしに行く。

小林一茶生母の家にほど近い、旧道筋に道標があり、民家の庭先に安置されている。

お参りして、失礼ながらとよく見て驚いたことに

お地蔵さまではない!

「厄除観音」!

「駒形石 厄除観音 文化元年 大聖院 建立」

と読み取れる。

大聖院は、江戸初〜中期創立、明治7年廃寺となった仁之倉の寺である。

山号は「飯縄山大聖院」であったと『長野県町村誌』にある。

町村誌には、大聖院を含め、明治初期に廃寺となった3つの寺が記録され、廃仏毀釈により整理されたと推測される。

駒形石という岩が近くにあったのだろうか?

石仏の形態がどうであれ

・仁之倉に元気で信心深いじいさまがいて、大事に祀っていた石仏があった。

・石仏はじいさまにあやかって「ポックリ地蔵」と呼ばれた。

という民話の筋は変わらない。

また、家にお連れしようと思ったけど、やはりそのままにしておいて、今もまだ山中の泉のそばにお地蔵さまがある、という景色も 思い描ける。

-----------------------------------------------

さて、「ノゾキ井戸」である。

街道筋の「畳1枚ほどの泉」といって連想するのは、県道沿いにある「一杯清水」である。

井戸は井戸であって、泉の名前にしっくりこないが、少なくとも「ノゾキ」というのだから、高いところにあって下を見おろす地形だろうが、県道整備によって当時の地形はわからなくなっている。

「一杯清水」も地形図や「山と高原地図」に記載がありながら、看板等はないので、県道を通るたびに気になっていた。

地図をたよりに探してみると、草薮のなかに確かにそれらしき泉があった。

山道の貴重な水場であっただろう小さな泉で、そばに馬頭観音が二つ。

一つには「右 やまみち 左 とがくし」という明治29年のもの(左)。

信濃町の「ポックリ地蔵」。

戸隠と信濃町の関わりが偲ばれる民話である。

あらすじは

「仁之倉によく働くじいさまがいて、戸隠へ米や蕎麦を運び、黒姫山の草刈りをして暮らしていた。

ある日、黒姫山麓の笹原で地蔵の石仏を見つけ、ノゾキ井戸という畳一枚ほどの泉のほとりに移した。

通るたびにお参りし、日々よく働いた。

20年よく働き、85歳でお地蔵さまをお連れし、90まで働き、ぽっくりと亡くなった。

じいさまにあやかって、ポックリ地蔵と呼び、みなお参りするようになった」

というお話。

全文は、良いアーカイブであるJAながの「ふるさとの民話」で、倉石画伯の挿絵とともにどうぞ。

ふるさとの民話「ポックリ地蔵」

http://www.ja-nagano.iijan.or.jp/legend/2011/03/92.php

戸隠から仁之倉を通り、北国街道へつながる道は「越後道」とよばれ、信濃町側では「戸隠山道」という。

戸隠からは豊岡、折橋で鬼無里からの道と合流し、善光寺へ、また峠を越え小市から篠ノ井へと続く巡礼と物流の道である。

折橋は物資の参集地として賑わい、信濃町を朝発った荷馬がちょうど昼に着くので、農家は昼食の目安にしたという。(『柵村誌』より)

そんな往来が、人の生活として感じられる民話だと思う。

仁之倉、黒姫山、戸隠の他に、場所を示すものとして

じいさまがお地蔵さま見つけた山奥の笹っ原、

街道すじの「ノゾキ井戸」という泉、

が記録されている。

------------------------------------------

まず、仁之倉「ポックリ地蔵」をお参りしに行く。

小林一茶生母の家にほど近い、旧道筋に道標があり、民家の庭先に安置されている。

お参りして、失礼ながらとよく見て驚いたことに

お地蔵さまではない!

「厄除観音」!

「駒形石 厄除観音 文化元年 大聖院 建立」

と読み取れる。

大聖院は、江戸初〜中期創立、明治7年廃寺となった仁之倉の寺である。

山号は「飯縄山大聖院」であったと『長野県町村誌』にある。

町村誌には、大聖院を含め、明治初期に廃寺となった3つの寺が記録され、廃仏毀釈により整理されたと推測される。

駒形石という岩が近くにあったのだろうか?

石仏の形態がどうであれ

・仁之倉に元気で信心深いじいさまがいて、大事に祀っていた石仏があった。

・石仏はじいさまにあやかって「ポックリ地蔵」と呼ばれた。

という民話の筋は変わらない。

また、家にお連れしようと思ったけど、やはりそのままにしておいて、今もまだ山中の泉のそばにお地蔵さまがある、という景色も 思い描ける。

-----------------------------------------------

さて、「ノゾキ井戸」である。

街道筋の「畳1枚ほどの泉」といって連想するのは、県道沿いにある「一杯清水」である。

井戸は井戸であって、泉の名前にしっくりこないが、少なくとも「ノゾキ」というのだから、高いところにあって下を見おろす地形だろうが、県道整備によって当時の地形はわからなくなっている。

「一杯清水」も地形図や「山と高原地図」に記載がありながら、看板等はないので、県道を通るたびに気になっていた。

地図をたよりに探してみると、草薮のなかに確かにそれらしき泉があった。

山道の貴重な水場であっただろう小さな泉で、そばに馬頭観音が二つ。

一つには「右 やまみち 左 とがくし」という明治29年のもの(左)。

戸隠イースタンキャンプ場の前にも

「右 やまみち 左 えちご道」

とかかれた道標がある。

いろいろみていくと、左右の行き先を示す案内の文字は、旧道の分岐点に置かれる道標や石仏に刻まれることが多い。

一杯清水も水場なので、「ひと息ついたあとに方向を見失う道迷い」を防ぐ目的で置かれたのかもしれない。

また、仁之倉の知人に「一杯清水」について

「一杯清水は、かつて茶屋があって、泉のほとりには柳の木があった。

県道をバスが通っていた頃は、「一杯清水」というバス停があった」

という話を聞いた。

ノゾキ井戸にはたどり着けないが、山道の往時と、県道のなりたちが偲ばれる。

--------------------------------

余談だが、個人的に気になるのは

「新しい年が来るたび、年を一つずつ減らしていくように、体がよく動いた」

というくだりである。

妙に具体的なじいさまの年齢は

65歳 お地蔵さまを見つける。以後20年よく働く。

85歳 思い立ちお地蔵さまをお連れする

90歳 ぽっくりと亡くなる。

すでに物語のはじめで65歳と、当時にしては高齢なのに、毎年減っていくと、20年働いて45歳並み?

「よく働くことができてよかった」というのは、「ラクして幸せになった」という「めでたし」とは別の功徳である。

逆浦島太郎というか、「ノゾキ井戸」という異界の入り口から何かを得て、若返りの幸を得る異界訪問譚としてみると、ちょっと面白いが、また別の物語になりそう。

「右 やまみち 左 えちご道」

とかかれた道標がある。

いろいろみていくと、左右の行き先を示す案内の文字は、旧道の分岐点に置かれる道標や石仏に刻まれることが多い。

一杯清水も水場なので、「ひと息ついたあとに方向を見失う道迷い」を防ぐ目的で置かれたのかもしれない。

また、仁之倉の知人に「一杯清水」について

「一杯清水は、かつて茶屋があって、泉のほとりには柳の木があった。

県道をバスが通っていた頃は、「一杯清水」というバス停があった」

という話を聞いた。

ノゾキ井戸にはたどり着けないが、山道の往時と、県道のなりたちが偲ばれる。

--------------------------------

余談だが、個人的に気になるのは

「新しい年が来るたび、年を一つずつ減らしていくように、体がよく動いた」

というくだりである。

妙に具体的なじいさまの年齢は

65歳 お地蔵さまを見つける。以後20年よく働く。

85歳 思い立ちお地蔵さまをお連れする

90歳 ぽっくりと亡くなる。

すでに物語のはじめで65歳と、当時にしては高齢なのに、毎年減っていくと、20年働いて45歳並み?

「よく働くことができてよかった」というのは、「ラクして幸せになった」という「めでたし」とは別の功徳である。

逆浦島太郎というか、「ノゾキ井戸」という異界の入り口から何かを得て、若返りの幸を得る異界訪問譚としてみると、ちょっと面白いが、また別の物語になりそう。

2016/06/16

戸隠神社の年中行事として、6月の巳の日に行われる「種池祭」

ほどよい降雨があるよう行われる雨乞いです。

一般に公開されている行事ではありませんが、どうしても見たいと思い、休みを取って見学させていただきました。

戸隠神社は雨乞いの信仰を集めてきました。

ほどよい降雨があるよう行われる雨乞いです。

一般に公開されている行事ではありませんが、どうしても見たいと思い、休みを取って見学させていただきました。

戸隠神社は雨乞いの信仰を集めてきました。

種池のお水をいただき、神社の祈祷を受け持ち帰って田に注ぐと、雨が降るといい、いまでも各地から人々が雨乞いにこられるそうです。

戸隠スキー場でも12月1日は「雪乞祭」として、雪の中、種池(無雪期でも車道から歩いて15分ほどかかる)までお水を取りに行き、中社で祈祷を受けて、ゲレンデに蒔くという神事が行われています。

お水を運ぶ時は、「地面に置いてはいけない、降り返ってはいけない」という決まりがあり、白装束に身をつつんだ一行は、厳粛で美しいです。

(2015年12月の戸隠スキー場動画「雪乞祭」)

その雪乞祭の本家と言える「種池祭」

3か所で祝詞をあげるお祭が、粛々と執り行われました。

奥社入り口の「一龕龍王祠」

種池の主を祀ったものと言われています。鳥居をくぐってすぐのところにあります。

県道沿いの「念仏池」親鸞上人旧跡として知られています。

(2015年12月の戸隠スキー場動画「雪乞祭」)

その雪乞祭の本家と言える「種池祭」

3か所で祝詞をあげるお祭が、粛々と執り行われました。

奥社入り口の「一龕龍王祠」

種池の主を祀ったものと言われています。鳥居をくぐってすぐのところにあります。

県道沿いの「念仏池」親鸞上人旧跡として知られています。

この念仏池と種池が、この一帯において数少ない天然の池だそうです。

念仏池は、ぶくぶくと親鸞上人の念仏に湧く池。

澄み切った水の底から、いつも水が湧いています。

念仏池は、ぶくぶくと親鸞上人の念仏に湧く池。

澄み切った水の底から、いつも水が湧いています。

そして種池へ。登山道を15分ほど入ります。

『長野縣町村史 昭和11年』にも

『長野縣町村史 昭和11年』にも

「この池水は四面を全く陸地の囲みたる故、流出することなし。干魃の時、この池水を汲み持ち来りて祈れば、その里に必ず雨降るというをもって、これを種池という」とあります。

記録的な雪不足で山に蓄えられた雪が少なく、雨の降りかたも不安定な今年、適切な降雨がありますよう。

記録的な雪不足で山に蓄えられた雪が少なく、雨の降りかたも不安定な今年、適切な降雨がありますよう。

2016/06/14

6月12日(日)、午後は栃原、解藁(ときわら)神社、春の例大祭へ。

時に振る舞いをいただきながら、20数戸の家々をゆっくり回ります。

解藁神社、という名の神社は唯一ではないでしょうか?

祭神は、天手力雄命、須佐之男命、大山祇命、金山彦命の四柱です。

『柵村史』には、「創立年月不詳、平の産土神。明治42年区内三社を合祀」とあります。

合祀されたのが、金比羅社と須賀神社で、その須賀神社の祀られているのが、このお神輿です。

栃原、平区町組におけるお祭。

須賀神社すなわち須佐之男命、例大祭は天王祭です。

先導の旗にも「奉納 素戔嗚尊」とあります。

豊作と無病息災を願うお祭なので、お神輿が田んぼから家々へと回ります。

お神輿は若衆により、各家へ、勢いよく走って入ります!

本格体力勝負なスタイル。

時に振る舞いをいただきながら、20数戸の家々をゆっくり回ります。

2時間あまりで、神社へ帰還。

最後もお神輿は走って行きました。

到着とともに花火が上げられ、ひと段落。

神前に奉告され、神楽の奉納をもってお祭の締めとなりました。

70年ほど前のお祭の写真が飾られていました。

雰囲気は変わらないながら、子供が多い…!

歴史の古さがうかがわれる立地と風情。

独特なあり方が守られている、貴重なお祭に立ち会いました。